スタッフブログ

外壁も屋根も遮熱塗料で守る! 夏の電気代と劣化を防ぐ賢い塗装術

2025.07.07

スタッフブログ

昨今の記録的な猛暑で「部屋の暑さをどうにかしたい」とお考えの方は多いと思います。

そんな夏場の暑さ対策として、よく選ばれているのが「遮熱塗料」です。

遮熱塗料とは、太陽光の熱を反射し、外壁や屋根表面の温度上昇を抑えてくれる機能を持つ塗料で、住宅によっては室内の温度上昇を抑える効果も期待できます。

まさに、夏の暑さ対策にぴったりの塗料といえるでしょう。

さらに、太陽光による外壁や屋根の劣化を抑え、住宅の寿命を延ばすといったメリットもあるため、たとえば、以下のような方におすすめすることが多い塗料です。

ただ、

「遮熱効果は本当にあるの?」

「やる意味はあるの?」

とその効果に疑問をお感じの方も多いのではないでしょうか。

たしかに、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っていて不安になるのも無理はありません。

そこで今回は「遮熱塗料」について、効果など詳しく見ていきたいと思います。

遮熱塗料を選ぶべきかどうか迷っている方。また、塗料選びで失敗したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.外壁・屋根が劣化する理由とは? 知っておきたい5大要因

最初にもお伝えしたとおり、遮熱塗料のメリットは大きく以下の3つです。

③の「外壁や屋根を太陽光の熱から保護することができる」については、ピンと来ている方のほうが少ないかもしれません。

ですが、これは大きなメリットであることを覚えておきましょう。

外壁や屋根を劣化させる一番の要因が「太陽光の熱」だからです。

この後で触れる、遮熱塗料のメリットを正しく理解するためにも、まずは外壁や屋根を劣化させる主な要因を見ていきましょう。

劣化要因① 太陽光(紫外線や赤外線)

太陽光に含まれる、紫外線や太陽光の熱を運ぶ赤外線には、外壁や屋根を保護する役割を持つ「塗膜(塗料が固まることで形成される塗装の膜)」を分解してしまう作用があります。

実際、常に日差しの当たる屋根や日当たりの良い南側の外壁は、他の箇所よりも劣化の進行が早いことが多いです。

このとき塗膜のもととなる樹脂の結合が少しずつ破壊されていくため、劣化が進むと外壁の色あせや、外壁を触った際に粉が手に付く「チョーキング」といった現象が起こり始めます。

▼ 色あせした外壁

画像:外壁塗装ジャーナル

▼ チョーキングが発生している外壁

画像:外壁塗装ジャーナル

劣化要因② 雨風・湿気・結露

外壁や屋根に使われている材質の多くは「水分に弱い」ことがほとんどです。だからこそ、外壁や屋根の防水性を高める塗装が住宅には欠かせません。

ただ、その塗装の劣化に気づかず、劣化箇所から以下のような水分の浸入を許してしまうケースはよくあります。

例えば、日本の住宅の約7割に採用されている外壁材『窯業系サイディング』は、目には見えない無数の微細な孔(あな)がある『多孔質構造』のため吸水性があり、適切なメンテナンスを行なわないと水に弱いという性質があります。

ここで困るのが、外壁と塗装の劣化を進行させる「膨張と収縮」という現象です。

この膨張と収縮という変形が繰り返されることで、塗装表面が追いつけなくなり「塗膜の膨れ・剥がれ」といった問題が発生し始めます。

▼ 塗膜の膨れと剥がれ

画像:外壁塗装ジャーナル

この劣化症状が発生した時点で、すでに外壁と塗装の間には、多少なりとも雨水や湿気が浸入している状態と考えてよいでしょう。さらに、劣化症状は塗膜の下の外壁材にも及びます。

外壁の反りや浮き、そしてひび割れといった問題です。

▼ サイディング外壁の変形(反りと浮き)

.png)

画像:外壁塗装ジャーナル

最終的には、ひび割れ等から外壁内部に雨水が浸入。

以下のような、さまざまな被害を引き起こしながら、見えないところで劣化が進行するおそれがあります。

このとおり、雨風や湿気、結露といった水分は、塗装の劣化に伴って悪さをし、外壁や屋根の劣化スピードを早めるため、太陽光の次に注意したい劣化要因です。

劣化要因③ 気温差(熱伸縮)

気温差もまた、外壁や屋根を劣化させる要因のひとつです。

突然ですが、このような経験をしたことはありませんか?

いずれも「熱伸縮」と呼ばれる現象によるものです。

そしてこの性質は、外壁や屋根にも当てはまります。

肉眼ではわかりませんが、外壁や屋根を構成する物質も、たとえば、気温が高くなる真夏の日中には膨張し、夜に涼しくなると収縮するといった「気温差による変形」をわずかに繰り返しているのです。

ただし、この熱伸縮による変形はダメージとして蓄積され、やがて劣化につながります。

最終的にはガラスのコップと同様に、ひび割れを引き起こす可能性があるため、気温差もまた見逃せない劣化要因のひとつといえるでしょう。

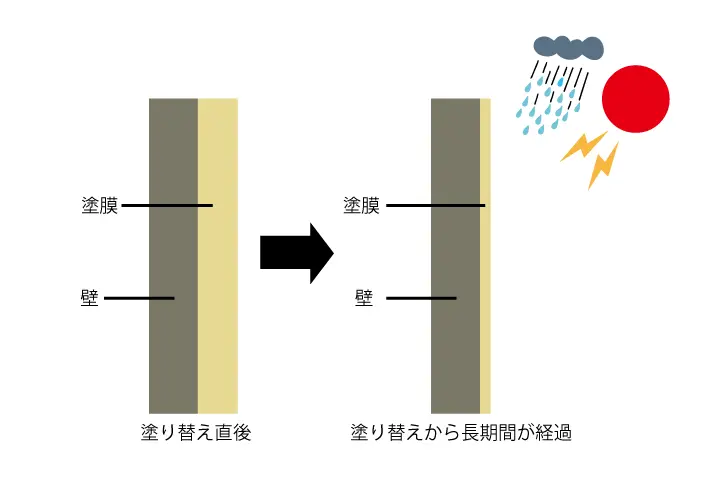

劣化要因④ 経年劣化(塗料の寿命)

どれほど高性能な塗料を選んでも「経年劣化」を避けることはできません。

つまり、塗料にも寿命があるということです。

すべての塗料において時間の経過とともに塗膜はやせ細り、薄くなった部分から今度は外壁や屋根が直接、自然環境からのダメージを受けるようになります。

画像:外壁塗装ジャーナル

ちなみに、一般的な塗料の寿命は「8~10年」ほどといわれています。

ただ、以下の要素によっても大きく変わるため、あくまで目安としてお考えください。

塗料の寿命については「4.遮熱塗料の種類と選び方」でも詳しく触れたいと思います。

劣化要因⑤ 施工不良

「外壁と相性の悪い塗料を選んでいた。」

「決められた施工方法を守らずに屋根塗装をしていた。」

このように、塗装業者の工事に問題があった場合にも外壁や屋根は早くに劣化します。

いわゆる「施工不良(不適切な工事)」です。

そもそも塗装とは、使う塗料ごとに塗料メーカーが決めた施工条件を守る必要があります。

このルールを守らずに施工すると以下のような問題が発生します。

実際、施工不良だった塗装は傾向として、塗装後2~3年以内に何かしらの不具合(劣化症状)が見られることが多いです。

また、遮熱塗料であれば、望む遮熱効果が得られないなど「塗料本来の価値を十分に発揮できない」事態にもつながりかねません。

これまでの劣化要因は、太陽光や雨風など自然的で避けるのが難しいものばかりでしたが、施工不良のように避けられる劣化要因もあることを覚えておいてください。

2.遮熱塗料とは? 猛暑を跳ね返す仕組みと効果

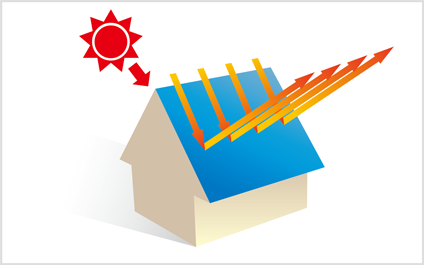

遮熱塗料(高日射反射率塗料)とは、太陽光の熱源でもある「近赤外線」を反射できる塗料です。

外壁や屋根を熱による劣化から守ったり、室内の温度上昇を抑えたりする効果が期待できます。

▼ 通常の塗料のイメージ図

▼ 遮熱塗料のイメージ図

ここでは以下について詳しく見ていきましょう。

遮熱塗料のメリット

まずは、遮熱塗料のメリットを実際の効果とともに3つ見ていきます。

|メリット① 太陽光の熱を反射し、室内の温度上昇を抑えられる

遮熱塗料の塗膜によって、太陽光の熱(近赤外線)が反射されることで外壁や屋根表面の温度はもちろん、住宅によっては室内の温度上昇も抑えることができます。

実際、屋根表面の温度を遮熱塗料によって最大20℃下げることに成功した例もあり※、また室内温度についても「2~3℃下がった」という検証結果が出ています。

※参考:遮熱塗料「プラチナECコート5000EX」

「たったの2~3℃しか下がらないの?」と思った方もいるでしょう。

実は、学術誌「Scientific Reports」で発表された海外のとある検証結果から、人間は0.9℃というわずかな温度差も無意識に感じ取っていることがわかっています。

つまり、1℃でも室温が変われば、人体はそれを敏感に察知できるというわけです。

とはいえ、詳しくはデメリットでもお伝えしますが、遮熱塗料の効果は住宅によっても左右されます。そのため「遮熱塗装すれば必ず部屋の中が涼しくなる!」といった過度な期待は禁物。

実感できるかどうかは人によっても変わるということも、理解しておくことが大切でしょう。

|メリット② 夏場の冷房機器の消費電力を抑えられる(節電)

室内の温度上昇が抑えられれば、それだけ冷房機器の消費電力も抑えることができます。

たとえば、部屋の温度が遮熱塗料のおかげで「1℃」下がったとしましょう。するとエアコンの設定温度も1℃下げられるため、約10%もの消費電力削減が叶います(※1、2)。さらに、お使いの電力量によっては電気代の節約も期待できます。

つまりは、CO2削減といった省エネ・エコライフにも遮熱塗料は役立つのです。

※1 参考:DAIKIN「設定温度を変更した場合の電気代の目安(ルームエアコン)」

※2 お部屋の広さや間取り、断熱性、外の気温、エアコンの使用時間と性能(消費電力)等によっても変わります。

|メリット③ 住宅の傷みや早期劣化を防ぐ

建物の寿命を延ばすために遮熱塗料を選ぶ例は多いです。

以下のように、公共施設でも多く遮熱塗料は採用されています。

遮熱塗料のデメリット

メリットの多い遮熱塗料ですが、事前に知っておきたいデメリットもあります。

遮熱塗装で後悔しないためにも、2つのデメリットについて理解しておきましょう。

|デメリット① 遮熱塗料の効果は住宅によって変わる

遮熱塗料の温度変化は、さまざまな要因によって差が出ます。

遮熱効果を左右する要素をいくつか見てみましょう。

たとえば、住宅の内部にある断熱材が厚いなど、そもそも高い断熱効果が備わっている住宅は、室内における温度変化を実感しづらくなります。

もちろん、遮熱塗料のメリットは室温の上昇を抑えるだけでなく、外壁や屋根の劣化を防ぐ効果もあるため、まったくの無駄にはなりませんが、暑さ対策を期待している方にとっては不満が残る結果となるかもしれません。

このような、住宅との相性のようなものが遮熱塗料にはある点にご注意ください。

|デメリット② 通常の塗料よりも高い

遮熱塗料は、一般的な塗料よりも高いことが多いです。

たとえば、当社の通常の塗料プランと遮熱塗料のプランを比較してみましょう。

なお、今回は一般的なシリコン系の塗料を例に見ていきます。

詳しくは「塗装・施工プランと費用」をご確認ください。

耐用年数(塗料の効果が持続する期間の目安)にも注目してみましょう。

「耐用年数が長い=耐久性が高い=次の塗装期間までが長い」とお考えください。

つまり、長い目で見ると塗装の回数が減り、足場代のような工事ごとにかかる費用が浮くため、コストパフォーマンスに優れているのは遮熱塗料のほうといえます。

そういった意味だと、このデメリットは「一度にかかる費用が大きく感じる」と言うのが正しいかもしれません。

遮熱塗料はやる意味がない?「効果なし」と言われる理由

「遮熱塗料は塗っても効果がない。」

このような声をネット上で見かけ、不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

たしかに、遮熱効果はその人の体感(温度の感じ方)による部分もあるため、さまざまな感想が出てくるのはしょうがないことです。さらに、デメリットでもお伝えしたとおり、遮熱塗料の効果は住宅によっても変わります。

ただ、それらの声は、実はよく見ると数年前の発言ということも多いです。

まず知っておきたいのは、塗料も日々進化しているということ。

技術革新によって、常に新しい塗料が開発されているため、ネット上のすべての情報が当てはまるわけではない、ということをよく覚えておきましょう。そして、さまざまな実証試験から、遮熱効果はたしかに備わっています。その点もまた、ご安心ください。

とはいえ、遮熱効果が実感しづらくなるケースというのも実はあります。

遮熱塗料の効果が実感しづらい例や遮熱効果を左右する要因を見てみましょう。

窓が多い住宅(熱の侵入経路が多い)

遮熱効果が実感しづらい理由として、熱の侵入経路が屋根や外壁以外にもあることが考えられます。

たとえば「窓」です。

日差しが降り注ぐ大きな窓があったり、あちこちに小窓がある住宅は太陽の熱が窓から入るため、室内の温度変化が実感しづらい可能性があります。

この場合は、以下のような暑さ対策を併用することで遮熱効果を実感しやすくなります。

特に③の二重サッシは、トラストワークでも反響が多い暑さ対策です。

二重サッシとは、サッシの内側にさらにサッシを取り付ける、以下のようなものです。

のイメージ.jpg)

遮熱以外に、断熱性UP・防音性向上・結露防止・防犯効果とメリットが多く、設置費用は国から補助金(環境省「先進的窓リノベ」)を受けられるので、導入される方が増えています。

窓リノベ事業の登録業者(住宅省エネ支援事業者)でしか補助の対象にならないため、ご興味のある方はまず、当社トラストワークにご相談ください。

二重サッシの施工事例を詳しく見たい方は、以下のページをご覧ください。

塗装業者の施工技術が低い(施工不良)

遮熱塗料の効果が実感できないのは、塗装業者側に問題がある場合もあります。

最初にも触れた「施工不良」の可能性です。

そもそも遮熱塗料は、通常の塗料よりも施工技術を要します。

たとえば、塗りムラがあったり、洗浄不足で塗料を塗ってしまったりすると遮熱効果は著しく低下します。

そういった意味では、施工技術の高い「信頼できる塗装業者」を選ぶことで遮熱効果が変わる可能性もあるでしょう。

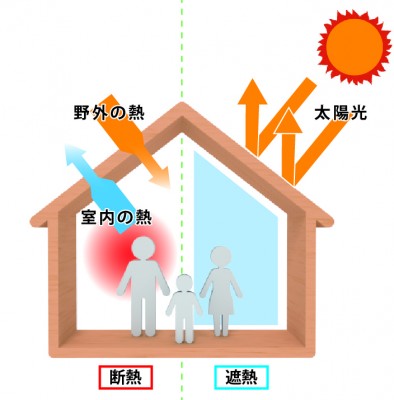

「遮熱」と「断熱」は違う!?

遮熱塗料と似ているもので「断熱塗料」というものがあります。

どちらも室内の温度上昇を抑えてくれる塗料ですが、実は似て非なるもの。

以下のような違いがあります。

(熱が伝わるスピードをゆるやかにする=熱を塗膜に長く留める力がある)

画像:外壁塗装ジャーナル

簡単に言うと、太陽の熱を「反射」して室内に届く熱を減らすのが遮熱塗料。

太陽の熱を「蓄熱」して、室内に届く熱を減らすのが断熱塗料です。

おまけに断熱塗料には保温効果があり、冬場には暖房の熱を室内にとどまらせる「保温効果」も期待できるため、年間通して活躍してくれる塗料といえます。

ただし、メリットが多い分、遮熱塗料よりも塗料代や施工費が高くなるケースが多いです。

3.外壁と屋根、同時に塗装するのが賢い理由

基本的に築10~15年で「外壁と屋根を一括施工」をされるケースが多いです。

その主な理由を2つ、ここでは見ていきましょう。

① 遮熱効果を高められる

外壁と屋根をセットで塗装することで、遮熱効果を最大化できます。

もちろん、熱の進入経路はさまざまだからです。

屋根と外壁を一緒にすることで、実際に室温が3~5℃低下した事例もあります。

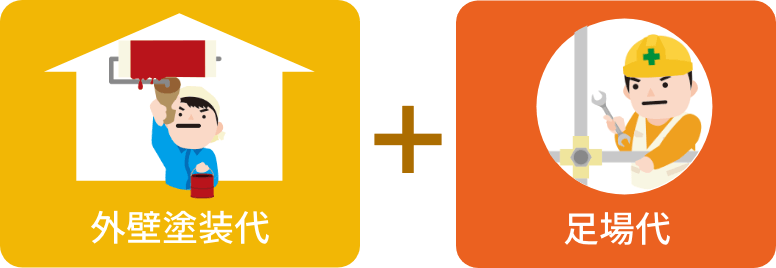

② 足場代を節約できる

外壁と屋根を同時に施工することで、工事費を安く抑えることができます。

なぜなら、外壁と屋根を別々に塗装すると「足場代」を2回分、支払うことになるからです。

足場代は塗装費用のうち20%を占める、意外と高額な項目。

なお、外壁や屋根の塗装で足場の設置は必須です。

2m以上の手の届かない高所作業は、足場の設置が「労働安全衛生法」で義務付けられているからです。

だからこそ、外壁と屋根を同時に施工するメリットは大きいといえます。

4.遮熱塗料の種類と選び方 ~コスパ・耐久性・使用箇所で見極める~

遮熱塗料には、どのような種類があるのか。

そして、どれを選べばよいか。

以下の表を参考に見ていきましょう。

▼ 塗料の種類

・耐用年数がやや短め

・コストパフォーマンスに優れている

・カラーバリエーションが多い

・低汚染性(高い防汚性)

・酸性雨など耐薬品性がある

・高価

・耐用年数が長い

・低汚染性(高い防汚性)

・カビや藻の発生を抑える

・高価

・施工に技術を要する(業者選びが重要になる)

遮熱塗料の選び方

基本的に耐用年数が長く、機能が多い遮熱塗料ほど金額が高くなります。

ただし、遮熱塗料を安さだけで選ぶと失敗する可能性が高いです。

ここでは、遮熱塗料の後悔しない選び方を確認しましょう。

|ポイント① ライフプランと予算に適した耐用年数

まず注目したいのが「耐用年数」です。

耐用年数は、その塗料が効果を発揮できる期間を目安的に表したもので「塗料の寿命」とも言い換えられます。また「次にいつ塗装をすればよいか」の指標にもなります。

予算が許すのであれば、基本的にこの耐用年数の長い塗料を選びましょう。

耐久性が高いとそれだけ塗装をする回数が減るため、長い目で見るとお得になるからです。

この先のライフプランと予算を考え、コストパフォーマンスに優れた塗料を選びましょう。

|ポイント② 遮熱塗料を使用する箇所

遮熱塗料を塗る場所も、選ぶ際の参考にしましょう。

たとえば、屋根は常に太陽の熱を受けており、劣化しやすい場所です。

そこで屋根は、耐用年数の長い、強力な遮熱効果のある塗料を。

つまりは、フッ素系や無機系の塗料を選ぶのがおすすめとなります。

一方で、屋根よりもダメージが少ない外壁は、価格と美観を重視。

色が豊富なシリコン系の塗料で費用を抑える、といった優先順位を考えての選び方も方法のひとつです。

|ポイント③ 低汚染性(防汚性)も兼ね備えた塗料

遮熱塗料の効果は、汚れの程度によって変わります。

たとえば、砂や塵、ホコリ、カビ、コケ、藻。

このような汚れが塗膜の表面を覆い、太陽光の反射率が低下すると遮熱効果も下がります。言い換えれば、汚れにくい遮熱塗料は、それだけ効果が長続きするということです。

そこで低汚染性、つまり防汚性が高く、汚れづらい性能も兼ね備えた遮熱塗料を選ぶことでより長く遮熱効果を発揮させることができます。

|ポイント④ 住宅環境にあった性能

塗料はそれぞれ、遮熱以外の性能も多く持っています。

そこで住宅のある環境や気候から、あると良い性能で塗料を選ぶのもおすすめです。

▼ 住宅環境・気候別のおすすめ性能

もし、難しいと感じた方は、地域の塗装業者に相談してみましょう。

地域の塗装業者であれば、その土地の気候を熟知しているため、最適な塗料を提案してくれるはずです。

5.実例で見る遮熱塗装のビフォーアフターと効果

実際、遮熱塗料には、どれくらいの効果があるのでしょうか。

ここでは、当社が取り扱っている「アステックペイント」の各遮熱塗料の効果を、実際の検証結果とともに見ていきます。

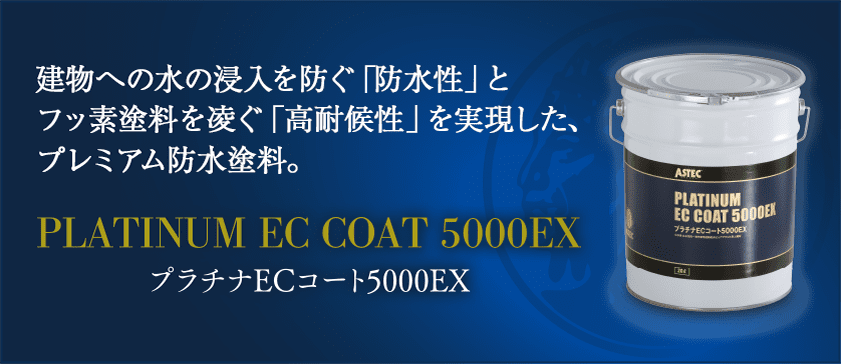

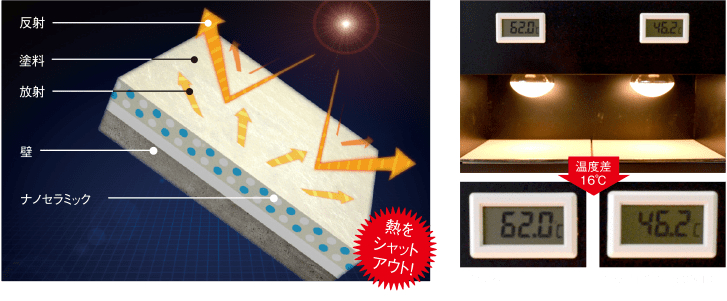

【 外壁用 】プラチナECコート5000EX

画像:ASTEC

通常の塗料と比較した試験では、表面温度が16℃差という結果が出たピュアアクリル塗料の「プラチナECコート5000EX」。

条件や環境によっては、最大20℃差と高い遮熱効果を持っています。

|高純度のピュアアクリルで耐用年数が長い

一般的にアクリル塗料は耐久性が低く、耐用年数も短いことが多いです。

しかし、本来アクリルという素材は耐久性が高く、水族館の水槽や飛行機の窓に使われるほどの強度を持ち合わせています。

プラチナECコート5000EXでは「ピュアアクリル」という不純物の一切を取り除いた、純度の高いアクリルを使用することで耐用年数が18年という高い耐久性を実現しました。

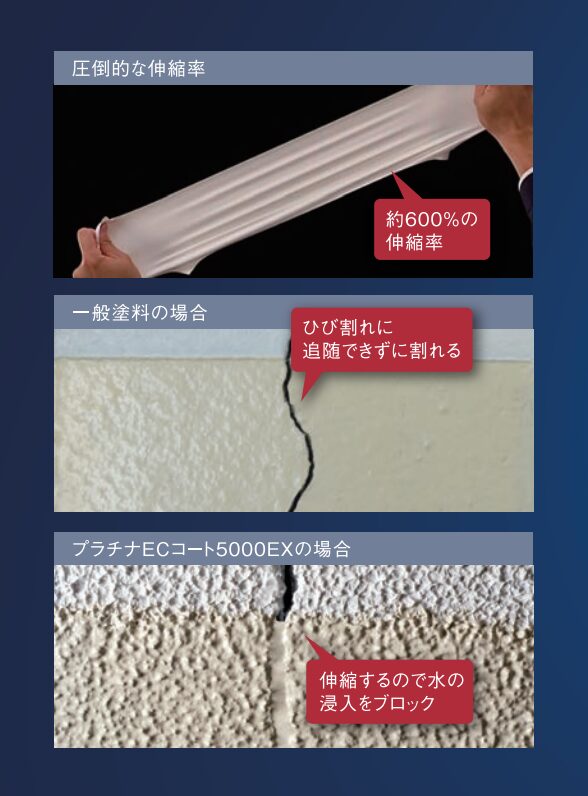

|ひび割れを覆う「のびる塗膜」が雨水の浸入を防ぐ

プラチナECコート5000EXは、ひび割れに強いという特徴もあります。

外壁にひび割れができても、ゴムのように伸縮する塗膜がひび割れに密着。外壁の劣化を急激に早める雨水の浸入を抑制します。

画像:ASTEC「プラチナECコート5000EX」製品カタログ

【 外壁用 】超低汚染プラチナリファイン2000MF-IR

画像:ASTEC

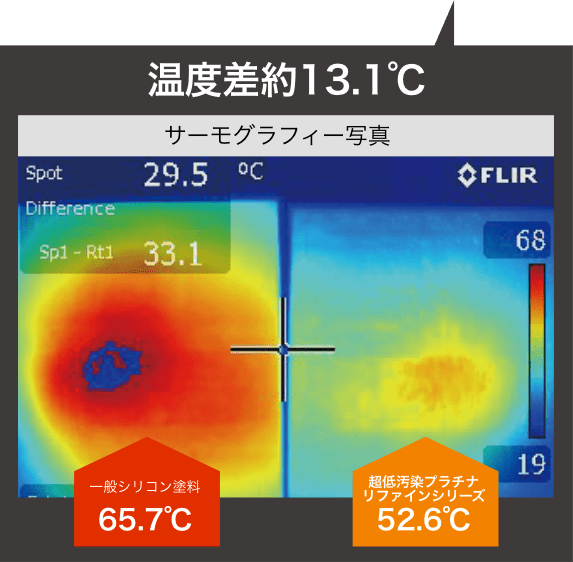

独自技術で無機成分を配合した、無機とフッ素のハイブリッド遮熱塗料「超低汚染プラチナリファイン2000MF-IR」。遮熱効果の試験では、通常の塗料と比較して表面温度が約13℃差という結果を出しています。

|高い防汚性で遮熱効果が長く続く

超低汚染プラチナリファイン2000MF-IR は無機成分を配合することで、高い防汚性を実現。その分、遮熱効果が長続きします。

また、防カビや防藻性にも優れています。

「JIS Z 2911 かび抵抗性試験⽅法」や「藻抵抗性試験(社内試験)」にも合格しており、カビや藻ができやすい環境に特におすすめです。

【 屋根用 】スーパーシャネツサーモF

画像:ASTEC

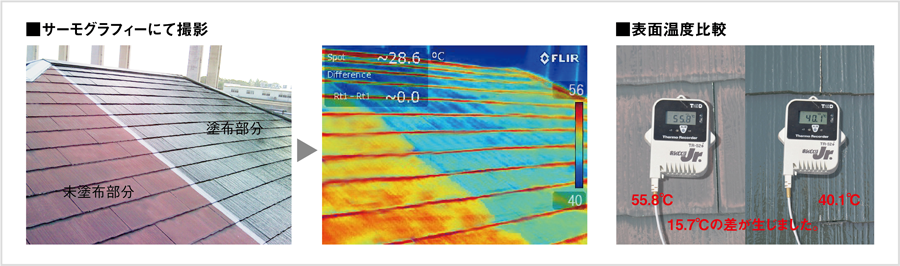

屋根向けの遮熱塗料「スーパーシャネツサーモF」は屋外での検証で約16℃差。

高い遮熱効果は、チタン複合特殊無機顔料(特殊無機顔料)が含まれているためです。

さらに注目したいのは、ブラックやネイビー、グリーンなど熱を吸収しやすく、遮熱効果も低くなりがちな、明度の低い色味でも高い遮熱効果を叶えていることです。

ほかの黒色顔料と「平均日射反射率(太陽光の熱をどれだけ反射できるかの平均値)」を比べてもこのとおり。

参照:ASTEC

耐用年数も16~20年と長く、さらに塗装の変色や退色が起こりにくく、美観維持にも優れています。

長く屋根の色を美しく保ちたい方におすすめです。

ご紹介した遮熱塗料に関するご相談は、以下より承っています。

遮熱効果をさらに高めるためには?

せっかく遮熱塗装をするのなら、その恩恵を最大限に受けたいもの。

遮熱塗料の効果を高める3つのポイントを見ていきましょう。

① 白に近い色(明度の高い色)を選ぶ

遮熱効果は、明度の高い色、つまり白に近い色ほど高くなります。

これは、日射反射率(太陽光の熱をどれだけ反射できるかを示した割合)が、白に近い色ほど高いからです。

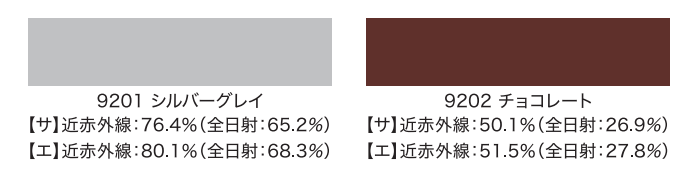

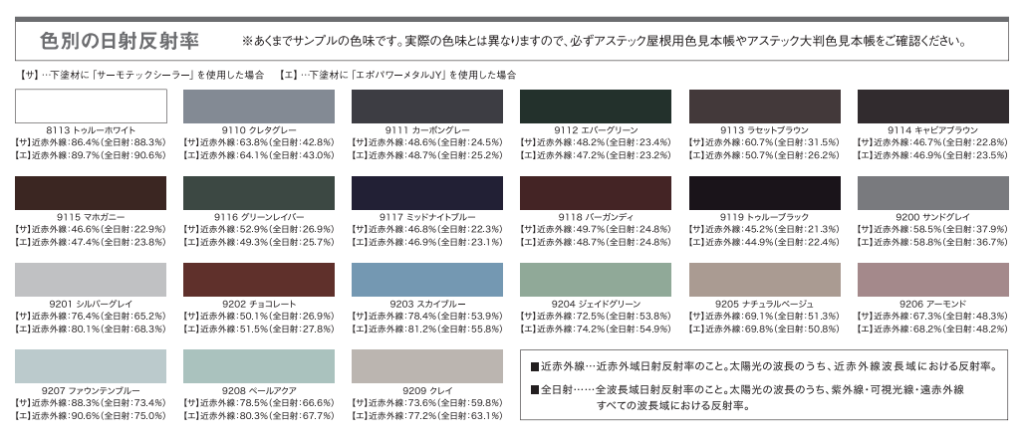

以下は、プロタイムズ流山店でも取り扱っている「スーパーシャネツサーモシリーズ」のパンフレットに記載されている色別の日射反射率です。

画像:ASTEC

たとえば「シルバーグレイ」と「チョコレート」を比較してみましょう。

画像:ASTEC

白に近いシルバーグレイの方が遮熱効果(近赤外線の反射率)が高いことがわかります。

ちなみに、全日射(全日射反射率)は太陽光に含まれるすべての領域の波長(紫外線や可視光線など)を反射する能力です。全日射の数値も、高いほど遮熱効果は高まります。

その一方で、可視光線も反射することで光害の原因になる可能性があるため、一概に高いから良いとはいえません。

遮熱効果を高めたい方は、ぜひ白に近い色を選ぶことを意識してみましょう。

② 下塗り塗料も遮熱性のあるものを選ぶ

一般的に塗装は、以下のように「3回塗り」が基本です。

遮熱塗料として紹介される塗料の多くは上塗り用の塗料ですが、下塗り用の塗料にも遮熱効果が備わっているものがあります。

▼ 遮熱効果のある下塗り材「サーモテックシーラー」

画像:ASTEC

そこで、下塗り材も遮熱性能のあるものを選ぶことで、さらに遮熱効果を高めることができます。

6.遮熱塗装を成功させる業者選びのコツ

すでに何度かお話しに出たとおり、遮熱塗装の成功には業者選びが大きく関わっています。

そこで信頼できる塗装業者を選ぶポイントをここでは見ていきましょう。

① 事前の劣化診断が丁寧

塗装前には必ず、外壁や屋根の状態を調査する「劣化診断」が行なわれます。

劣化診断をしなければ、適切な遮熱塗料を選ぶことも、すべき工事を正確に判断することもできません。医師が病気の治療で、まず検査で体の状態を調べて治療方針を決めるのと同じです。

信頼できる塗装業者は、この劣化診断に力を入れていることが多く、たとえば以下のようなことを徹底している様子が見られます。

② 遮熱塗装の実績が多い

遮熱効果を低下させないためにも、重要となるのが工事品質です。

ただ、問題となる施工不良は、実は悪徳業者によるものとは限りません。たしかに、悪徳業者がコスト削減や自分の利益のために手抜き工事をしたり、塗料を薄めたりといった例もまれにあります。しかし、実際のところ多いのは、塗装業者の知識不足や確認不足、職人の技術不足や経験不足です。

また、経験豊富な熟練の職人でも、思い込みや自己流での施工によって施工不良が引き起こされている例もあります。

この話を聞いて「じゃあどうすれば…」と思うかもしれません。

そこで注目したいのが、遮熱塗装の実績の多さです。

特に、施工事例を写真付きでホームページに掲載している業者が信頼できます。

▼ 当社 トラストワークの施工事例の例

※トラストワークの施工事例は以下からご覧いただけます。

③ 保証制度とアフターフォローの明記

自信を持って施工をしている塗装業者は、保証制度やアフターフォローも充実しています。

塗装というものは、一度完成してしまえば正しい施工、つまり塗料メーカーの規定する仕様が守られた施工だったかを判断することができません。手抜き工事でも、仕上がりは美しい見た目になるのです。

しかし、1~2年後に不具合が発生することで、施工不良が発覚します。たとえば、塗装が剥がれてきたり、色あせが出てきたり。だからこそ、保証制度やアフターフォローは重要といえます。

ただし、注意したいのは保証制度があるだけで安心してはいけないということ。保証書の作成と内容の明記はもちろん、どこまで保証してくれるのかにも注目してください。

たとえば、保証範囲が塗料代のみで、いざ保証を利用しようと思ったら施工費を別途請求されたという話も聞きます。

あらためて、保証制度とアフターフォローは以下の点をよくチェックしましょう。

流山市で遮熱塗装するならトラストワークにお任せ!

遮熱塗料には、太陽の熱を反射する効果があり、外壁や屋根の保護、住宅の長命化、室内の温度上昇の抑制、そして夏場の冷房機器の消費電力を抑えることが期待できます。

そんな外壁や屋根の遮熱塗装は、ぜひトラストワークにご相談ください。

まずは無料の劣化診断で、住宅の今の状態や遮熱塗装の必要性を確かめることから始めてみませんか?

以下のボタンより、お気軽にご相談ください。